呼吸療法認定士を目指す人

呼吸療法認定士を目指しているけど、「解剖」が苦手です。

だれかわかりやすくまとめてくれないかなぁ~。

この記事では、こういった人の悩みを解決します。

この記事を書いている私は、第26回呼吸療法認定士認定試験に一発合格しています。

第26回呼吸療法認定士合格💯

— Rie @呼吸療法認定士•看護師 (@kokyuuryouhou) 2022年1月17日

嬉しい!!!!!!!!

勉強頑張って良かった!!

これからも患者さんにいい看護ができるように日々努力します✏️ pic.twitter.com/KKKrtCOIPP

第2章「呼吸管理に必要な解剖」のまとめを私のアドバイスも入れながら紹介していきたいと思います。

それでは早速みていきましょう。

呼吸管理に必要な解剖

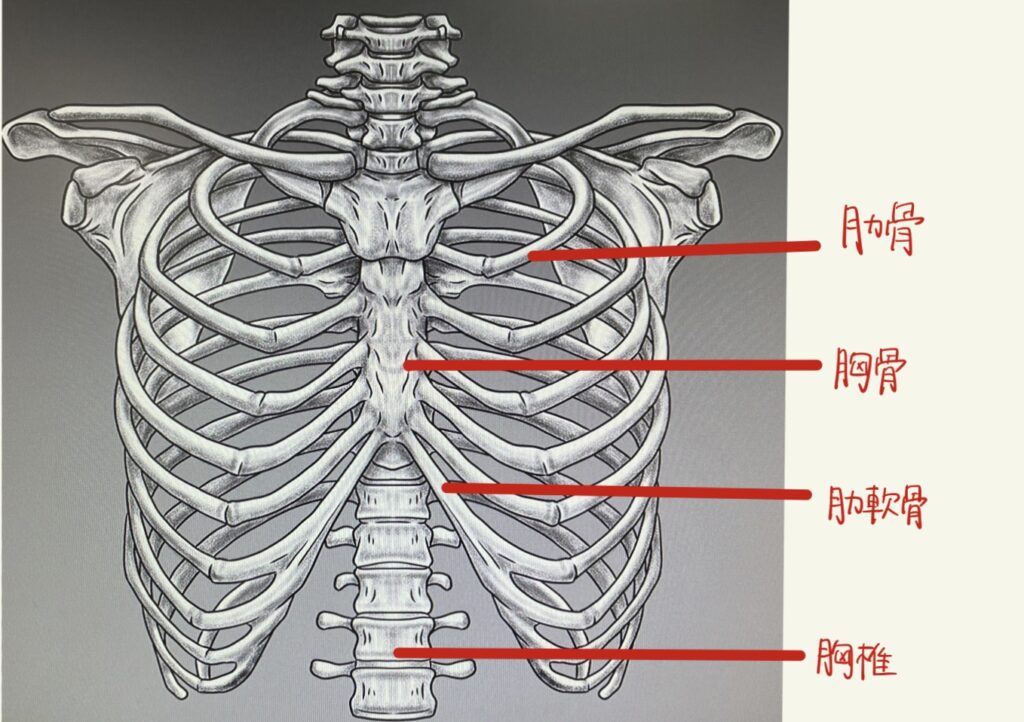

胸郭と胸腔について

- 胸郭は、肋骨・胸骨・肋軟骨・胸椎+これらに付随する筋肉で構成されている。

- 肋骨は後方で胸椎と脊椎肋骨関節でつながっており、弓状に斜め全下方に向かい、前方で肋軟骨となって、肋骨に接着している。

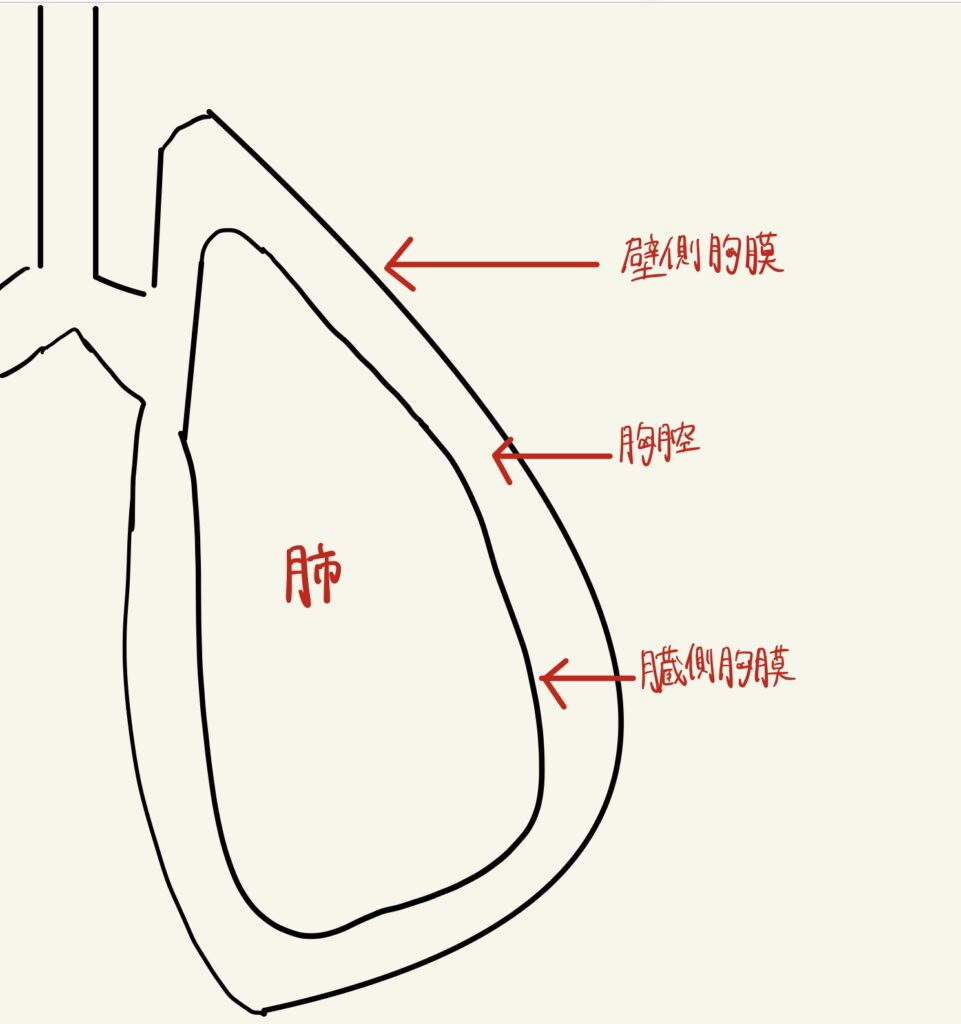

- 胸腔内は陰圧で保たれており、胸腔内圧は吸気時-4~-8cmH2O、呼気時-2~-4cmH2O。

- 胸膜は壁側胸膜と臓側胸膜があり、胸腔には少量の胸水が存在する。

- 壁側胸膜と臓側胸膜は肺門で移行しており、横隔膜や胸腔の内面は壁側胸膜に内張されている。

ここで問題!

次のうち正しいものは?

①胸郭は、横隔膜と胸腔によって形成されている。

②臓側胸膜と壁側胸膜で覆われた空間を縦郭と呼ぶ。

③胸膜腔には約100mlの胸水が存在している。

④胸腔内圧は通常の吸気時で-2~-4cmH2O、呼気時で-2~4cmH2Oである。

⑤自然気胸や胸水貯留など病的状態では、胸腔内圧が陽圧となり肺は虚脱する。

答え ⑤

気管支ー肺胞系

気道系の流れ

- 上気道(鼻・口→咽頭→喉頭)→下気道(気管→左右主気管支→葉気管支→区域気管支→小気管支→細気管支→終末細気管支)→肺胞(呼吸細気管支→肺胞管→肺胞嚢)

- 分岐は23分岐して最終的に肺胞嚢で終了する。

- 気管支は第4-5胸椎の高さで左右の主気管支に分岐する。

- 気管の前壁から側壁にかけて馬蹄形の気管軟骨(幅3~4mm 数16~20個)。 後壁は平滑筋を含んだ膜様部。

| 成人男性 | 成人女性 | 乳幼児 | 新生児 | |

| 気管の内径(mm) | 16.5mm | 16.5mm | 9.4~10.8mm | 5mm |

| 気管の長さ(cm) | 10~12cm | 10~12cm | 4.5~5cm | 4cm |

| 門歯から気管分岐部までの長さ(cm) | 26cm | 23cm | 10cm |

| 左肺 | 右肺 | |

| 気管分岐部の角度・長さ・太さ | 45度 長く細い | 25度 短く太い |

| 肺葉の数 | 2個 | 3個 |

| 上葉 | S1+2.S3.S4.S5(4個) | S1.S2.S3(3個) |

| 中葉 | なし | S4.S5(2個) |

| 下葉 | S6.S8.S9.S10(4個) | S6.S7.S8.S9.S10(5個) |

右主気管支の方が左主気管支よりも、短くて太く、下降する傾斜が急であるため、

誤嚥すると異物は右肺に入りやすいです。

心臓があるため、左肺にはS7がありません。

続きが見たい方はこちらから↓↓

紙版で見たい方はこちらから↓↓(50部限定)

コメント