呼吸療法認定士を目指しているけど、呼吸管理に必要な生理の範囲が苦手だなー。

誰かわかりやすくまとめてほしいです。

この記事は、こんな人の悩みを解決します。

この記事を書いている私は、第26回呼吸療法認定士認定試験に一発合格しています。

第26回呼吸療法認定士合格💯

— Rie @呼吸療法認定士•看護師 (@kokyuuryouhou) 2022年1月17日

嬉しい!!!!!!!!

勉強頑張って良かった!!

これからも患者さんにいい看護ができるように日々努力します✏️ pic.twitter.com/KKKrtCOIPP

私が実際に勉強して、思ったことや感想なども入れながら、読んでくれている方にできるだけわかりやすく第3章「呼吸管理に必要な生理」のまとめを紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に頑張っていきましょう!

では、本題へどうぞ!

呼吸管理に必要な生理

気道の生理的役割

①加温・加湿機能

外気に温度と湿度を加えて、ガス交換に適した空気にして肺胞に送る機能。

- 鼻腔・咽頭を通過後→温度32~34℃、湿度80~90%

- 気管・気管支を通過後→温度37℃、湿度100%になり肺胞に入る

②異物や病原体の侵入阻止機能

線毛運動の働きにより、異物や病原体を体外へ送り出し、侵入を阻止する機能

③誤嚥の防止

飲食物が咽頭から食道に入る→舌が持ち上がり口腔をふさぐ→軟口蓋が持ち上がり、鼻腔を塞ぐ→喉頭蓋は喉頭の挙上に伴い下がり、喉頭口を塞ぐ=気管に食塊が落ちない。

嚥下時には声門が閉じ、呼吸運動が一時止まります。

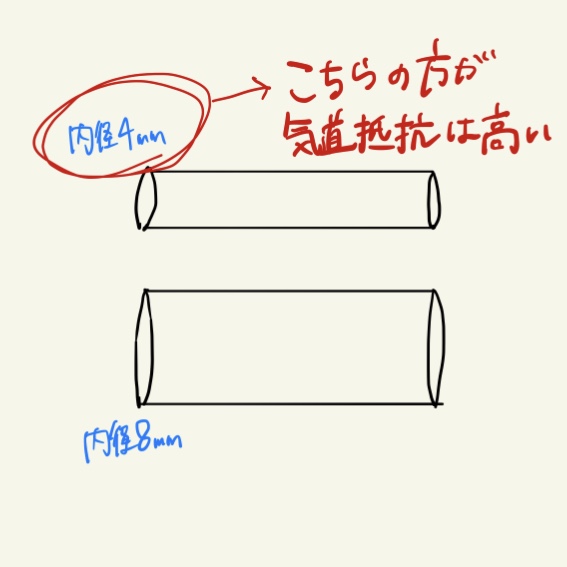

気道抵抗

気管チューブの抵抗は、半径の4乗に反比例して大きくなる。

したがって、内径4mmと8mmの気管チューブでは、16倍の差が生じる。

<気道抵抗上昇例>

・細い気管チューブの使用

・気道浮腫

・気道内異物

・気管支痙攣など

肺コンプライアンス

「肺コンプライアンス」とは?

「肺の単位圧力変化あたりの容量変化」と定義される。

簡単に言うと、「肺のふくらみやすさ」のことを指す。

このように肺が固くなり膨らみにくくなった状態を

「肺コンプライアンスが低下」している状態と言います。

肺は、肺組織の弾性繊維により、縮もうとする力が働く。それに対し、肺胞の表面活性物質すなわちサーファクタントにより、肺が縮もうとする力は軽減される。この弾性繊維による縮むとする力と、サーファクタントによる縮むのを阻害する力の2つにより、肺コンプライアンスは決定される。

胸腔内圧は、食道上1/3にバルーンを留置した食道内圧で代用する。

<肺コンプライアンスが高い>

「膨らみやすい肺」=薄いゴム風船のように縮みにくい

・肺気腫

・慢性閉塞性肺疾患

・肺嚢胞症

<肺コンプライアンスが低い>

「硬い肺」=分厚いゴム風船のように膨らみにくく縮みやすい

・拘束性肺疾患

・間質性肺炎

・肺線維症

・肺水腫

静肺コンプライアンスと動肺コンプライアンス

肺コンプライアンスには、「静肺コンプライアンス」と「動肺コンプライアンス」がある。

続きが見たい方はこちらから↓↓

紙版で見たい方はこちらから↓↓(50部限定)

コメント